昔のことを知ろう!! 塩の道Q&A

山国からは海の近くへ山の幸や木材や鉱物なども運ばれました。

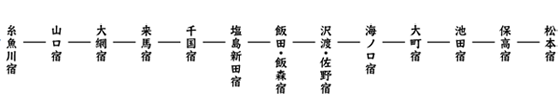

新潟県糸魚川から長野県大町市を経て松本市、塩尻市につながっています。

明治22年に大きな火事があり、翌年の明治23年に造られた建物が今の「塩の道ちょうじや」。 昔の暮らしがわかる、貴重な建物です。

- その昔、塩の道を歩いた人たちが使った道具が大町市の「塩の道ちょうじや」に保存されています。 田んぼでとれる「わら」や山から切り出す木などを上手に使った品の一部を紹介しますね。

草鞋(わらじ)

わらで編んだ「ぞうり」。これを履いて山道や街道を歩いた。 雪の時は、わらじの上に雪よけとして「すっぺんじょ」と言われるわらじを重ねて履いた。

馬沓(まぐつ)

昔は蹄鉄なかった為、蹄を守ったり、滑ったりしないように、馬や牛にも草鞋をはかせた。写真は馬用。

にずんぼう

歩くときに使った杖。また重い荷物を背負ったまま座って休むと、立つ時に大変なので、この棒をお尻につけて、つっかえ棒のように使用し、立ったまま休憩した。

背負子(しょいこ)

荷物を運ぶ人、「歩荷(ボッカ)」が背負う道具。ここに14~16貫 (約60㎏)の塩を入れたカマスや 海産物を背負って歩いた。

はばき

靴の中に雪が入らないように足首周りに巻いて使用された。今でいうとスパッツ。

叺(かます)

わらで編んだ袋のこと。塩などを入れた。

蓑(みの)

雨や雪よけに背中に羽織った。わらで作るが、上には水をはじく科の木(しなのき)を使った。現代で言うカッパ。