|

協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっきり理解して頂くことが大切です。

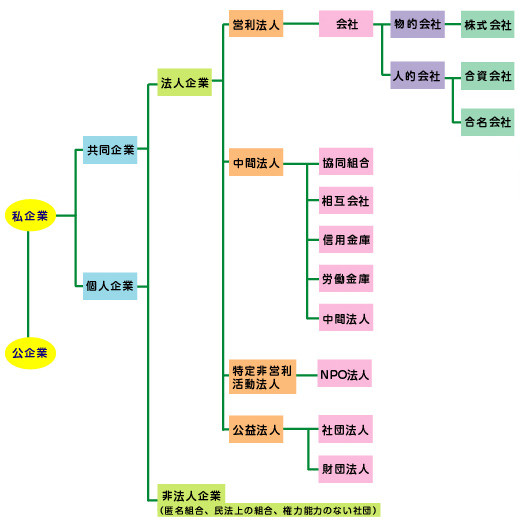

わが国の企業の形態は、大きく分けて公企業と私企業に分けることができますが、私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けることができます。共同企業には、注人格を有する法人企業と法人格をもたない匿名組合、民法上の組合、権利能力のない社団などの非法人企業があります。

法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、そして、両者の中間に位置付けられる中間法人としての

協同組合等があります。

協同組合と会社(代表的なものとして「株式会社」)は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点をもっていますが、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。

- 第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された

人を組織の基本としています。組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。

総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資額の多少にかかわらず

1人1票となっています。

- 第2に、会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は

相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する

事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。また、出資顛に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。

ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協調してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。

- 第3に、組合は組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって

補完(支援)することを目的としており、その事業は組合自身の利益追及ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。

- 第4に、会社は資本の論理による経済合理性ひとすじですが、組合は経済合理性の追及とともに、

人間性を尊重し、不利な市場にある組合員の地位向上を図るための組織です。会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。

組合の種類

組合の内容 |

企業組合 |

事業協同組合

(事業協同小組合) |

株式会社 |

| 目的 |

働く場の確保、経営の合理化 |

組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 |

利益追求 |

| 性格 |

人的結合体 |

人的結合体 |

物的結合体 |

| 事業 |

商業、工業、 鉱業、運送業、 サービス業等の事業経営 |

組合員の事業を支援する共同事業 |

定款に掲げる事業 |

| 設立要件 |

4人以上が参加する こと |

4人以上の事業者が参加すること |

資本金は1円以上 |

組合員

資格 |

個人(制限内で法人の参加可能) |

地区内の小規模事業者

(概ね中小企業者) |

無制限 |

| 責任 |

有限責任 |

有限責任 |

有限責任 |

| 発起人数 |

4人以上 |

4人以上 |

1人以上 |

| 加入 |

自由 |

自由 |

株式の譲受・増資割当による |

| 任意脱退 |

自由 |

自由 |

株式の譲渡による |

組合員

比率 |

全従業員の1/3以上

|

ない |

ない |

| 従事比率 |

全組合員の1/2 以上

|

ない |

ない |

| 1組合員の出資限度 |

100分の25

(脱退の場合 100分の35) |

100分の25

(合併・脱退の場合100分の35) |

ない |

| 議決権 |

平等

(1人1票) |

平等

(1人1票) |

出資別

(1株1票) |

| 員外利用限度 |

ない |

原則として組合員の利用分量の20/100まで(特例あり) |

ない |

| 配当 |

従事分量配当及び2割まで の出資配当 |

利用分量配当及び1割までの出資配当 |

出資配当 |

| 根拠法 |

中小企業等協同組合法(制定:昭和24年) |

会社法(制定:平成18年) |

|