|

中央会インフォメーション

事業主の皆様へ 高年齢者等の雇用をすすめるために

少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者の再就職援助の強化等を図ることを内容する「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が6月11日に交付されましたので改正の概要の一部をご紹介いたします。

1.概要

(1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保

| ① |

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。

ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。

なお、施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。 |

| ② |

高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、平成25年度までに段階的に引き上げる。(下図参照) |

(2)募集及び採用についての理由の提示

労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。

2.施行期日

「募集及び採用についての理由の提示」については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日。

ただし、「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保」については平成18年4月1日

定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係図

お問い合わせ先:長野労働局職業安定部(026-226-0865)まで

|

「信州匠の時計修理士」をご利用下さい。

長野県時計宝飾眼鏡商業協同組合の新たな取り組み

県内において精密分野の牽引役であった諏訪地域は、古くから東洋のスイスと称されるほど、時計の製造が盛んな地域であった。昭和半ば頃から長年続いたクオーツ式時計の普及に伴い、県内の時計修理士達は機械式時計の修理の機会に恵まれず培っていた技術力の低下を余儀なくされてきた。しかし昨今では、敢えて機械式時計にこだわり、収集する若者の増加等により、現在6,000億円ある時計市場の約半分は機械式時計が占めてきている。

こうした中で長野県時計宝飾眼鏡商業協同組合は、機械式時計の技術の普及とその技術継承を図るためセイコーエプソンとシチズン時計の子会社である平和時計製作所と共同で機械式時計の修理技術を認定する制度を独自に立ち上げ、長野県の「技能評価認定制度」に申請し認定を受けた。

「技能評価認定制度とは」

今回、当組合が申請したこの制度は、公的資格制度には無いメリットを持った企業独自の資格認定制度に対し、県が認定することで従業員の技能修得のモチベーションの向上、雇用機会の拡大・企業等の人材育成や能力開発を側面から支援するもので、地域に継承され続けている技術・技能に関して、資格を付与することにより信州・長野県のブランド化を目指すものである。認定後の効果としては、業界内における技能水準の統一が図られ、資格認定者の社会的評価を高めることにつながるものである。

~試験・技術講習会について~

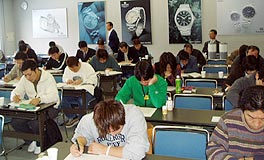

資格の名称を「信州匠(たくみ)の時計修理士」と名付けた当組合は、資格認定に留まらず、資格取得のための事前講習会も計画しており、今年度はAコース(7月~10月)とBコース(10月中旬からの集中型)に分け事前講習会を開催した。料金は約5万円程度で、今期の参加者は28名に上った。また試験については、「筆記」と「実技」に分かれており、「実技」においては、髪の毛レベルの微細な部品を約100点余りを要し、8時間(1級の場合)※もの時間を要し部品調整していくというものである。その為、受験者達にはハイレベルな技術と、集中力が要求されることとなる。

今期の受験者数は28名で、そのうち1級が3名、2級が4名、3級が21名となり、合格者は1級で1名、2級で1名、3級で9名と狭き門となった。

今回「匠の時計修理士」の1級合格第1号となった曽根原義勝さん(松本市)は、認定授与式で「匠の称号に負けないように努力し続ける」と決意を新たにした。

※試験時間は、各級毎に1級-8時間、2級-6時間、3級-4時間である 。

試験風景

~組合の役割~ 認定書サンプル

組合の理事長である中澤國忠氏は、現在、大型店等の進出で個人商店の危機が叫ばれている中、確かな修理技術の取得と技術レベル保持により消費者への信頼を持ち合わせていなければ、太刀打ちは出来ないとし、また今回の資格については、今後消費者の間で資格の知名度が広く普及し、新旧問わず機械式時計については、信州発祥の「匠の時計修理士」にお任せ頂ければ安心といったイメージを今後更に広げていくために、組合としてこの「資格制度」を広く周知していきたいと抱負を語った。

(取材協力:長野県時計宝飾眼鏡商業協同組合)

消費税の手続はお済みですか?

| 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されています。 |

事業者免税点の引下げ

納税義務が免除される課税期間の基準期間における課税売上高の上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられ、個人事業者の方は、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えると平成17年分から消費税の申告が必要となります。

新たに課税事業者となる方は「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。

簡易課税制度の適用上限の引下げ

簡易課税制度を適用することができる課税期間の基準期間における課税売上高の上限が2億円から5,000万円に引き下げられました。

簡易課税制度の適用を受けようとする場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になります。

平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者の方は、平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば平成17年分から簡易課税制度の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

帳簿・請求書の保存が必要です!

課税事業者に該当する場合、個人事業者の方は、その年の1月1日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書等を確実に保管する必要があります。[帳簿及び請求書等を保存していないと、その保存がない部分は仕入税額控除ができません。(簡易課税制度の適用を受ける方は除きます。)]

|