|

元気な企業を訪ねて -チャレンジャーたちの系譜ー

厳しい品質管理要求、高難易度の技術開発…。

誰も手がけない困難なテーマにあえて挑戦し、成長を続ける。

|

株式会社中信高周波

代表取締役社長 唐沢 政彦さん |

全国的にも数少ない、金属熱処理の特殊技術に特化。

|

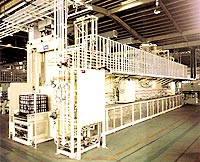

| 連続ガス浸炭炉 |

「当社が手がけるのは、品質管理要求が厳しく、しかも技術的に非常に困難なものばかり。あえてそれに挑戦していかないと生き残っていけないからです」。中信高周波の唐沢政彦代表取締役社長は力を込めた。

同社は昭和46年(1971年)に創業以来、金属の強度や耐久性の向上、軽量化を実現する熱処理、および特殊金属材料の特性化処理の技術を追求。それはエンジンタービンをはじめとする航空機部品、ターボチャージャーをはじめとする自動車部品、コンピュータ部品、各種精密機械部品、さらには磁性材料の加工、ブレージング(ロウ付け)など、幅広い製品分野にわたる。

キーテクノロジーは、熱処理。金属部品の表面を瞬時に850℃まで加熱し硬化・軟化させる高周波焼入れのほか、1350℃の真空熱処理炉内で行う真空焼入れ・焼戻し、ガス浸炭焼入れなどを行っている。

もうひとつの柱が、ロウ付け(ブレージング)。これは真空炉内で非鉄金属と金属を1000℃以上に加熱して接合させる技術だ。熱交換器や自動車の変速機の部品など、さまざまな製品分野で使用頻度が広がり、全生産量の2、3割を占めるまでに成長。自動車の6速オートマチック機構の進展により、今後さらに受注が伸びると同社では期待している。

3番目の柱である表面処理加工では、ショットブラスト、無電解ニッケルメッキ処理、黒染処理などを手がける。

目的にあわせて金属に最適な強度と軽量化を与える特殊技術を持つ企業は、全国的にも数少ない。同社は全工程を一貫製造する体制を確立し、低コストを実現。現在、国内外さまざまな分野の約350社と取引を持ち、主要加工品で百種類以上のオーダーに対応しているという。

誰もやりたがらないことをやらないと生き残れない

成長の原動力となっているのは、冒頭の唐沢社長の言葉通り、あえて困難な技術テーマに挑戦する姿勢だ。

例えば、ある大手自動車メーカーの変速機の部品加工では、数千個の中に一つの不具合があっても全品返却、という厳しい品質が求められた。そのため受注にあたって社内には慎重論も多かったが、唐沢社長が英断した。

さすがにその品質要求をクリアするのは難しく、当初は毎週のように納品先に検品に通うという苦労も。万全の生産・納品体制を整えるまでに結局2、3年を要したが、その中で社内の検査体制を充実し、最新の技術精度に対応。さらに厳しい品質管理とコストダウン要求に応えることで、高い信頼を獲得した。現在、当該部品の加工については全国のメーカーから受注を受けているという。

営業活動の中で得意先が抱える問題について情報収集し、問題解決の方策を独自に技術開発して提案するのが同社の戦略。その成果のひとつが、ある特殊な自動車部品を生産するための金型だ。

「従来の金型の耐久性は3000回程度で価格も高かったのですが、約13,000回も使える技術を開発。得意先は最初半信半疑でしたが、とにかく半年使ってみてくれと無料で提供しました。その部分で困っていることは情報収集して分かっていましたから、その優れた耐久性は当然のことながら非常に喜ばれました(笑)。当社ではそのデータをもとに今後、他メーカーにも提案していこうと考えています」。

また、30%もの不良に悩む同業メーカーから相談を受け、歩留まり率99%以上をクリアする技術開発を提案したことも。同社ではこのような研究開発テーマをいくつも抱え、プロジェクトチームを組んで取り組んでいる。

唐沢社長は「文献を読んで、その通り開発することなら誰でもできる。しかし、その程度の技術開発ではもう生き残れない。誰もやりたがらないことをやらないと。それが、あそこに頼めば必ずやってくれるという信頼となり、さらに口コミで仕事がくる。それが理想的」と話す。

生き残りのために協業化。高度化資金で近代化を実現

同社のルーツは、小規模な金属加工業5社が集まってつくった「中信高周波化学工業協同組合」にある。

昭和46年当時、ドルショック以降の景気後退に加え、工場排水による河川の汚染などによる公害が社会問題化。それにともない規制も厳しくなっていった。家内工業的色彩が強く、老朽設備を抱え、手作業を中心としてきた零細事業者にとっては存立そのものが危ぶまれる状況。生き残りのためには「近代的な設備を持ち、対外的に信用力をつけることが大切」という考えで一致した、メッキ、金属熱処理業5社で協業組合を設立することとなったのである。「組合はもともとそれぞれが仕事を持ち寄るのが趣旨ですが、我々は県の指導の下、みんなで一から始めようということでスタートしました」。

発足後まず、協業組合の設立によって導入可能になった高度化資金を活用。設備の近代化に取り組み、手作業中心で生産力も低く、品質的にも不安定だった以前の体質の大幅改善に取り組んだ。そのおかげで、従来かなわなかった地元有力企業との取引獲得に成功するなど、取引先の企業規模、エリア、数ともに拡大。年間売上げも以前は5社合わせても1500万円程度だったが、設立3年目の昭和48年度には7000万円を超えた。

昭和62年には長野道開通にともなう代替地への移転を契機に、工場を拡大し最新鋭設備を導入。さらなる成長への基盤固めを行った。

4人以上の事業者が統合してつくる協業組合

協業組合とは、組合員になろうとする中小企業者が従来から営んでいた事業を統合し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化および合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合のこと。

4人以上の事業者で設立する。加入できるのは原則として中小企業者に限られるが、定款に定めれば、組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができる。

その形態には、組合員の事業の一部分を統合する「一部協業」と、事業の全部を統合する「全部協業」がある(同社は後者のケース)。どちらの場合も、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については、原則として組合員の事業として行うことはできない。

法人税等は株式会社とほとんど同じ。出資額に応じて議決権に差を設けたり、新規加入を制限できるのが特色で、出資額についても、組合員一人で出資総口数の50%未満まで持つことができる。

社会的信用度の高まりから「株式会社」として再スタート

|

| 120型真空熱処理炉 |

協業化によって品質・コストの両面で大きく改善し、市場、売上高、利益率ともに順調に成長。企業としての社会的信用度も徐々に高まっていった。その結果、資金調達も一般企業とまったく同様、市中金融機関から独自にできるようになり、「協業組合」でいることの意味が薄らぐことに。

「協業化の大きな目的である高度化資金のメリットは、ひとつは保証協会の枠が株式会社よりも大きいこと。もうひとつが、例えば機械を買えば機械に、土地を買えば土地に担保がつくこと。我々にとってはそれがとてもありがたかったのですが、やはり、企業として自前で資金調達する実力がついたことが転換期となりました」。

そして平成2年、協業化の目的を達成したことにより、株式会社に組織変更し、名実ともに一般企業となり、さらに信用力が増した結果、他企業とのつき合いにも幅ができ、資金調達における選択肢も広がった。

このように、協同組合―協業組合―株式会社と企業の成長発展段階に合わせて組合制度を活用した事例として注目されている。

平成6年から工場棟の大型化に着手し、コンピュータによる生産管理システムの導入、真空熱処理工場・ガス浸炭工場の24時間・無人操業の実現など積極的に設備投資。「この6、7年で20億円、今年だけでも3億円ほどの設備投資を行っています」。

下請けにも求められる高レベルの環境管理体制

品質管理の一環として、平成8年に全国の業界に先駆けてISO9002を取得。12年にはISO14001も取得した。電気使用量削減のためのプロパンガス加熱式熱処理炉の導入、真空清浄機の増設など、環境管理には相当力を入れて取り組んでいる。

環境管理の重要性について、唐沢社長はこんなエピソードを披露する。「県外のあるメーカーから部品を受注した時のこと。その製品の最終納入先から担当者数人が来社し、産業廃棄物の処理、職場環境、従業員の健康管理といった、当社の環境管理体制を十数項目にわたって厳しくチェックされました。先方も驚くほどの高得点で合格できましたが、今やすべての下請けに高いレベルの環境管理体制が求められる時代になってきたのだと実感しましたね」。

同社社員の平均年齢は32歳。10年ほど前から毎年、大学等で金属工学などの専門分野を専攻してきた学生を数名ずつ採用し、若返りを図ってきた。そんな社員たちが各部門で重要な役割を果たし、「大きな戦力になってきている」という。

同社では、新入社員が独り立ちするためには一般的に3~5年。さらに、ある現象を見て、その原因がすぐ分かるという職人技を身につけるまでには、最低でも10年は必要だという。

それだけに、社内外での教育研修の機会は積極的に設けている。研修の参加者には何を学んだかをメールで報告することを義務づけ、研修成果と社員の能力の見極めに努めている。

一方、常に組織の意識づけを図っていくため、大手企業出身の技術顧問に技術はもとより社内業務のすべてを定期的にチェックしてもらい、改善点の発見と対策に取り組んでいる。

今年5月、日本熱処理技術協会賞・技術経営賞(赤見記念賞)を受賞

零細企業の協業化からスタートし、特定分野では国内有数の技術力を誇るまでに成長した同社。それは、あえて困難に挑戦することで磨き上げてきた技術力と環境最優先の経営方針を貫く、唐沢社長の経営手腕によるところが大きい。

経営の極意をたずねた。「今の時代、毎日が勝負。毎月の経営内容と結果がどうなっているのか、経営者は確実に把握していなければいけません。何かトラブルが起きた時、少しでも早く解決すれば、それだけコストを抑えることができる。とにかく常に先を読み、先へ先へと手を打っていくこと。それが今までさんざ苦しみながら経営をしてきた中で体得した、経営の基本です」。

その実力と実績は、同社が加盟する全国組織、(社)日本熱処理技術協会も高く評価。今年5月、唐沢社長は熱処理工業の発展に顕著な貢献があった経営者に贈られる「平成15年度日本熱処理技術協会賞・技術経営賞(赤見記念賞)」を受賞した。

|

代表取締役社長

唐沢 政彦

(からさわまさひこ) |

|

中央会に期待すること

中小企業施策についての提言

小さな力をひとつの大きな力にできるのが中小企業組合のメリット。中央会はそれを中小事業者にしっかりと伝えるとともに、組合員には積極的に意識づけを図っていくことが大切だと思います。 |

| 経歴 |

|

1936年(昭和11年)4月14日 山形村生まれ

| 1971年5月 |

|

中信高周波化学工業協同組合設立とともに理事長就任 |

| 1990年5月 |

|

(株)中信高周波に変更とともに代表取締役社長に就任 |

|

| 趣味 |

|

「国内は年に3、4回、海外にも2、3回でかける」という、旅行。特に歴史をうかがわせる所に行くのが好みで、最近ではペルーのマチュピチュ、クスコなどが楽しかったという。国内では今年すでに沖縄(2回)、鹿児島、北海道に出かけた。今年の夏休みはロシアのサンクトペテルブルクへの旅行を計画。将来の夢は、夫婦揃って船旅での世界一周旅行。 |

| 家族構成 |

|

妻 |

|

|

|

企業ガイド

株式会社中信高周波

| 本社・工場 |

|

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652番地118

TEL.0263-28-1500(代) FAX.0263-26-7600 |

| 創業 |

|

昭和46年5月 |

| 資本金 |

|

2,600万円 |

| 事業内容 |

|

高周波焼入れ、ステンレス鋼・合金鋼などの真空焼入れ・焼戻し・固溶化・析出硬化・その他の無酸化処理、非鉄金属・ベリリウム銅等の溶体化・時効処理、純鉄・パーマロイ・珪素銅板等の磁性焼純、イオンチッカ処理、真空炉による炉中ロー付 |

| 事業所 |

|

本社工場 |

|